Diffusion Sélective de l'Information

Du 25 octobre au 4 novembre 2021

|

Economie verte et Développement Durable : Enjeux de politique économique

Résumé – La croissance verte et le développement durable apparaissent souvent comme des objectifs complémentaires aux yeux des décideurs internationaux. Cet article suggère que la croissance verte ne garantira pourtant pas le développement durable aussi longtemps que l’activité humaine continuera de s’accompagner d’une aggravation des problèmes de rareté écologique. Il faut surmonter ici de nouveaux défis liés à la soutenabilité et son financement. Le défi de soutenabilité est lié à de nombreuses défaillances tant des marchés que des institutions et politiques publiques, défaillances qui empêchent la reconnaissance de l’importance économique de cette rareté. Le défi du financement découle de l’écart entre les bénéfices globaux que l’humanité reçoit des écosystèmes et ce que nous sommes prêts à payer pour les maintenir et les conserver.

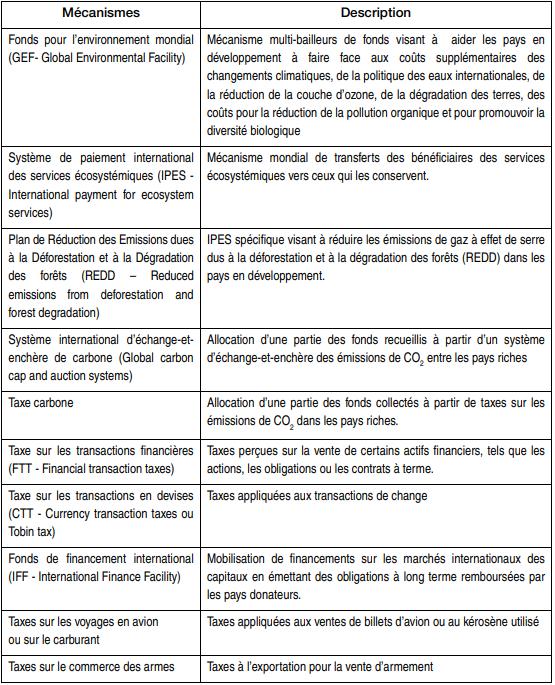

Améliorer l’analyse économique et scientifique de la rareté écologique, évaluer la perte des bénéfices liés à celle-ci, et traduire cela dans les décisions publiques sont les étapes clés pour relever le défi de la durabilité. Quant aux réponses au défi du financement, elles comprennent l’exploration et la mise en œuvre de toute une gamme de mécanismes de financement novateurs, allant des systèmes de paiements internationaux pour les services écosystémiques aux taxes sur les transactions financières et de change, en passant par des interventions d’organismes de financement internationaux.

«... Introduction. Comme l’indique la citation du G20 au Sommet de Séoul, les décideurs internationaux voient souvent la « croissance verte », la promotion de l’efficacité énergétique et des technologies propres et le développement durable comme des objectifs complémentaires. Ainsi, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des technologies propres seraient les moyens par lesquels une «croissance verte», et, in fine, le développement durable, seront atteints.

Le G20, qui comprend les vingt pays les plus riches du monde, a déjà réalisé des progrès dans ce domaine. Quand on examine la réponse de politique économique à la récession 2008-9, on constate que plusieurs gouvernements ont mis en œuvre des politiques de stimulation de la demande qui incluaient une importante composante de « relance verte ». Citons notamment les mesures de soutien aux énergies renouvelables, à la capture et séquestration du carbone, l’efficacité énergétique, les transports publics et ferroviaires, l’amélioration de la transmission du réseau électrique ainsi que d’autres investissements publics et mesures incitatives visant à la protection de l’environnement. Des 3,3 trillions de dollars consacrés dans le monde entier à la relance budgétaire en 2008-9, 522 milliards de dollars (environ 16 %) ont été consacrés à ces dépenses vertes ou à des allègements fiscaux destinés à encourager les agents privés à de telles dépenses. L’efficacité qu’auront ces politiques est néanmoins très diversement appréciée. Certains font valoir que le seul recours à une relance verte ne peut suffire à initier un véritable processus qui rendrait l’économie plus verte. Les subventions aux combustibles fossiles et les autres distorsions du marché, l’absence de tarification des services environnementaux, le développement insuffisant des marchés de carbone et de la réglementation environnementale sont autant de points qui contribueront à limiter l’impact des stimuli verts du G20 sur l’investissement et la création d’emplois dans les secteurs verts.

Malgré ces difficultés, HSBC Global Research (service d’études de la Banque HSBC) prévoit toutefois que le marché mondial de l’énergie propre et les opportunités d’investissement dans l’efficacité énergétique vont tripler pour atteindre 2,2 milliards de dollars d’ici 2020. Cette expansion se concrétisera principalement par la mise sur le marché de véhicules à faible rejet de carbone, telles les voitures hybrides ou entièrement électriques, par la croissance du marché de l’énergie propre en Chine et par l’important besoin en équipements que réclamera l’adoption des nouvelles technologies vertes.

Bien que l’expansion rapide des marchés de l’énergie propre et des biens favorisant l’efficacité énergétique puisse jouer un rôle véritablement moteur dans un processus global de croissance verte, cela ne garantit pas encore que le monde atteigne ainsi un développement économique durable. En effet, la croissance verte ne garantira pas le développement durable tant que la dégradation de l’écosystème mondial s’accompagnera d’une intensification des problèmes de rareté écologique. Le but de cet article est d’explorer les défis majeurs que doit surmonter la politique environnementale afin d’éviter l’aggravation du problème mondial de rareté écologique. Ces défis sont de deux ordres.

Il y a tout d’abord le défi de la durabilité. D’un point de vue économique, la rareté écologique a été définie comme la perte d’un grand nombre de bénéfices, ou « services », que rendent les écosystèmes du fait de leur exploitation par l’homme (Barbier, 1989, p. 96-97). La rareté écologique découle d’un compromis fondamental dans notre utilisation de l’environnement naturel. Le développement économique engendre des bénéfices importants pour l’humanité, mais le résultat de ce développement a profondément modifié les grands écosystèmes de la planète et ainsi altéré les bienfaits qu’ils rendent. Nous utilisons notre capital naturel (y compris les écosystèmes) et le détruisons en partie parce qu’il est un bien en accès libre ou «gratuit». Convaincre les décideurs mondiaux que le développement économique doit tenir compte de la rareté écologique croissante est un défi majeur si l’on veut engager ce développement dans la voie de la durabilité.

L’autre défi est celui du financement. Il reste un énorme fossé entre les bénéfices globaux que l’humanité reçoit des écosystèmes qu’elle utilise et ce que nous sommes prêts à payer pour les maintenir et les conserver. Par exemple, Pearce (2007) estime que les bénéfices engendrés par l’utilisation des écosystèmes sont susceptibles d’atteindre des « centaines de milliards de dollars ». À l’heure actuelle pourtant, le monde dépense au plus 10 milliards de dollars par an pour la conservation de ces écosystèmes. En outre, bien que les surfaces protégées dans le monde, continuent de croître, elles sont gravement sous-financées presque partout et en particulier en Afrique, en Amérique latine, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et en Asie. Surmonter ce déficit de financement est essentiel si l’on veut enrayer le déclin des écosystèmes mondiaux et la perte des bénéfices qu’ils procurent. Mais jusqu’à présent, un certain nombre d’incitants économiques négatifs ont empêché la réussite de négociations internationales visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes planétaires. Financer et mettre en œuvre des mécanismes internationaux pour lutter contre ce problème est le second défi abordé par cet article.

Cet article se concentre donc sur ces deux obstacles à un développement économique durable. Les surmonter devrait être l’objectif prioritaire des décideurs internationaux si toutefois ils souhaitent vraiment faire en sorte que la croissance verte devienne une croissance durable.

Le Défi de la Durabilité

Le développement durable est généralement exprimé en termes de capital (naturel, physique et humain). Cette approche compte des points de vue contrastés qui sont appelés «durabilité faible» et «durabilité forte».

Selon le point de vue de la durabilité faible, le maintien ou l’augmentation du capital global, quelle que soit sa composition, est suffisant pour atteindre le développement durable. En revanche, les partisans de la durabilité forte soutiennent qu’au delà du fait de maintenir la valeur du stock de capital global au fil du temps, il faut également garder au minimum constants dans le temps les composants non substituables et essentiels du capital naturel.

Les positions des tenants de la durabilité faible et forte ne sont pas facilement réconciliables. Cependant, les économistes des deux écoles s’accordent sur le fait que le type de capital naturel qui est particulièrement à risque concerne les écosystèmes. Comme expliqué par Dasgupta (2008, p. 3), “Ecosystems are capital assets.

Like reproducible capital assets (roads, buildings, and machinery), ecosystems depreciate if they are misused or are overused. But they differ from reproducible capital assets in three ways: (1) depreciation of natural capital is frequently irreversible (or at best the systems take a long time to recover), (2) except in a very limited sense, it isn’t possible to replace a depleted or degraded ecosystem by a new one, and (3) ecosystems can collapse abruptly, without much prior warning.” L’accentuation de la rareté écologique est une indication que nous épuisons les écosystèmes irrévocablement et trop rapidement. Elle peut donc être un signe que le développement actuel de l’économie mondiale n’est pas soutenable : une source importante de capital naturel, qui devrait être gardée intacte, est en train de se dégrader de manière irréversible, ce qui fait courir un risque aux générations actuelles et futures.

Un indicateur important de la croissance mondiale de la rareté écologique a été fourni par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005). Il a constaté que plus de 60 % des principaux biens et services rendus par les écosystèmes, ce que nous appellerons par la suite les biens et services écosystémiques, ont été dégradés ou exploités de manière non durable. Relèvent de cette catégorie notamment l’eau douce, la pêche, la purification de l’eau, le traitement des déchets, les ressources génétiques, les produits biochimiques, le bois, la pollinisation, et la régulation du climat, l’érosion...

Le principal défi posé par la rareté écologique est donc de surmonter un large éventail de défaillances qui proviennent des marchés, des politiques publiques et des institutions et empêchent de prendre la mesure de l’importance de cette rareté. Comme l’ont soutenu Pearce et Barbier (2000, p. 157), “Important environmental values are generally not reflected in markets, and despite much rhetoric to the contrary, are routinely ignored in policy decisions”.

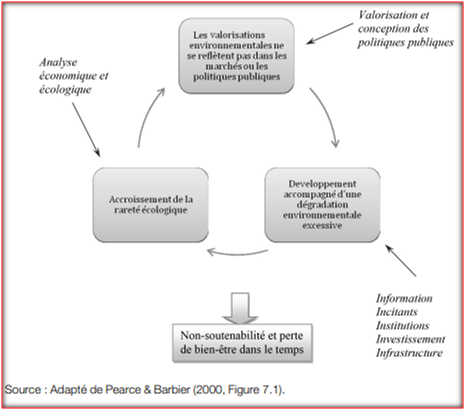

Le cœur du problème est le cercle vicieux de la croissance non durable où l’échec de la valorisation environnementale (par les marchés ou dans les décisions publiques) conduit à un développement économique qui s’accompagne d’une dégradation excessive de l’environnement. Si la valeur des services rendus par l’environnement n’est pas correctement reflétée dans les marchés et/ou prise en compte dans les décisions publiques, le problème de raréfaction écologique sera également ignoré dans les processus décisionnels. En conséquence, le cercle vicieux sera renforcé et le modèle actuel de développement économique se poursuivra sur un sentier non durable ou non soutenable. Inverser ce processus de développement non durable nécessite de transformer le cercle vicieux illustré en figure 1 en un cercle vertueux. Ce processus comprend trois étapes.

Figure 1 : Renverser le cercle vicieux du développement « insoutenable »

Premièrement, l’amélioration de la valorisation environnementale et l’analyse des politiques environnementales sont nécessaires pour s’assurer que les marchés et les politiques intègrent correctement les coûts et bénéfices des impacts environnementaux. L’évaluation – ou valorisation – environnementale et la prise en compte de la dépréciation du capital naturel doivent être pleinement intégrées dans les politiques et stratégies de développement économique.

Deuxièmement, une politique de contrôle des dégradations environnementales excessives nécessite la mise en œuvre d’informations, d’incitations, d’institutions, d’investissements et d’infrastructures efficaces et appropriées (les cinq « i » indiqués en figure 1). Une meilleure information sur l’état de l’environnement, des écosystèmes et de la biodiversité est essentielle pour la prise de décisions (privées et publiques) relatives à l’utilisation du capital naturel dans le développement économique.

L’utilisation d’instruments fondés sur des mécanismes de marché, la création de marchés et le cas échéant, des mesures réglementaires doivent permettre la correcte prise en compte de ces informations dans les décisions qui affectent la manière dont le capital naturel est alloué. Ces instruments sont également utiles pour corriger les défaillances des marchés et des politiques lorsqu’elles faussent les incitants économiques favorables à l’amélioration de la gestion de l’environnement et des écosystèmes. Cependant, surmonter les distorsions institutionnelles, réduire les inefficacités gouvernementales, la corruption et la mauvaise gestion sont également importants pour inverser la tendance à une dégradation excessive de l’environnement dans de nombreux pays. Par ailleurs, les gouvernements ont aussi un rôle positif à jouer en fournissant une infrastructure appropriée et efficace par l’investissement public, en protégeant les écosystèmes critiques et en conservant la biodiversité, en promouvant de nouveaux mécanismes de paiement des services écosystémiques, et en favorisant les technologies et les connaissances nécessaires pour améliorer la restauration des écosystèmes et les transitions écologiques.

Troisièmement, la dégradation continue de l’environnement et de la conversion écologique du paysage affecte le fonctionnement, la diversité et la résilience des systèmes écologiques et les biens et services qu’ils fournissent. La rareté écologique de ces biens et services, et leurs éventuelles répercussions à long terme sur la santé et la stabilité des écosystèmes, sont difficiles à quantifier et à évaluer ou valoriser. Il est nécessaire d’accroître la collaboration entre les spécialistes de l’environnement, les écologistes et les économistes pour évaluer et surveiller ces impacts (Millennium Ecosystem Assessment 2005 ; Polasky et Segerson, 2009).

Comme indiqué dans la figure 1, cette analyse interdisciplinaire écologique et économique est requise pour identifier et évaluer les problèmes liés à la rareté écologique croissante. De nouveaux progrès visant à renverser la tendance non durable du développement nécessitent une plus grande collaboration interdisciplinaire généralisée afin d’analyser les problèmes complexes de la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité et le déclin des écosystèmes.

Articuler sur papier les étapes nécessaires pour surmonter les diverses défaillances (provenant des marchés, des politiques et des institutions) qui contribuent à la rareté écologique est relativement simple. Pourtant, leur mise en œuvre s’avère encore très complexe.

Le problème réside peut-être dans l’intransigeance des institutions sociales – e.a. les mécanismes et structures selon lesquels s’ordonnent les comportements économiques et les moyens de production au sein de la société. Les Nouveaux Économistes Institutionnels (NEI ou NIE, en anglais, pour New Institutional Economists) voient cette intransigeance comme la résultante d’une tendance de nombreuses institutions sociales, définies au sens large, à l’immobilisme sur de longues périodes de temps. Nous pouvons relier cette rigidité à de l’inertie institutionnelle, ce qui est équivalent à ce que North (1990) appelait la dépendance du sentier institutionnel : quand les sociétés se développent, elles deviennent plus complexes, et leurs institutions sont plus difficiles à changer. Les institutions aident à structurer les moyens de production mais la façon dont les biens et services sont produits influence aussi le développement de certaines institutions. Il s’agit d’un processus de causalité cumulative ou d’auto-renforcement.

Une des raisons de ce processus est que les institutions et l’ordre social s’orientent vers la réduction des coûts de transaction. Ces coûts comprennent typiquement les coûts de recherche et de collecte d’information, les coûts de négociation, de prise de décision, de mise en œuvre et de contrôle. Comme l’a noté Krutilla (1999, p. 250), “transactions costs terminology has also been construed more broadly to refer to any costs associated with establishing, administrating, monitoring or enforcing a government policy or regulation”. Le rôle de ces coûts de transaction au sens large dans l’entrave à la bonne mise en œuvre des politiques environnementales a été bien documenté. Ils sont responsables de l’inertie institutionnelle qui freine ou empêche le changement politique vers le développement durable.

Selon Boettke et al. (2008, p. 332), “path dependence emphasizes the increasing returns to institutions, which ‘lock in’ particular institutional arrangements that have emerged in various places for unique historical reasons”. Puisque les moyens de production comprennent la dotation en capital naturel, et la manière dont l’économie utilise cette dotation, il s’ensuit que le système et la structure actuelle des institutions sociales – «l’ordre social» – se fixent autour d’un ensemble stable d’institutions économiques, incluant la manière dont la production est organisée et la manière dont les inputs sont combinés et utilisés. Cela inclut donc aussi la façon dont l’environnement et les ressources naturelles sont utilisés et combinés avec d’autres inputs tels que la technologie et la connaissance.

En conséquence et malgré une rareté écologique croissante, l’économie continue à utiliser et exploiter les biens et services écosystémiques de la même manière qu’auparavant.

Lorsque les biens et services écosystémiques deviennent rares, les coûts de transaction à supporter pour trouver, utiliser et développer soit de nouvelles manières d’utiliser l’environnement et les ressources naturelles, soit de nouvelles façons de substituer d’autres inputs aux biens et services écosystémiques, sont extrêmement élevés. Ce que nous avons appelé l’ordre social n’est pas orienté vers la réduction de ces nouveaux coûts de transaction mais s’est construit autour de la réduction des coûts de transaction associés aux relations existantes de production et d’échange. À leur tour, ces relations perpétuent la manière avec laquelle nous utilisons les biens et services écosystémiques en combinaison avec les autres inputs.

Ainsi, d’un point de vue social, il est moins onéreux de poursuivre les mêmes modes de production, y compris en répliquant les techniques actuelles de recherche, d’exploitation et d’utilisation des ressources environnementales et naturelles. En conséquence, nous devrions devenir plus conscients de la rareté écologique croissante qui découle de la perpétuation d’un modèle de développement économique qui repose trop sur la dégradation écologique. Mais les coûts de transaction qu’impliquent les corrections des défaillances des marchés, des institutions et des politiques publiques apparaissent prohibitifs par rapport à ceux qu’impliquent la perpétuation du même modèle de production et d’utilisation de l’environnement.

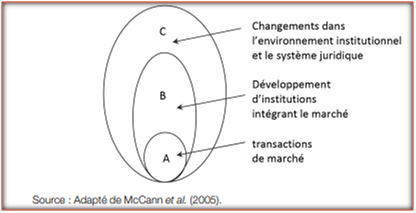

La figure 2 illustre l’ampleur du problème visant à corriger les défaillances des marchés, des institutions et des politiques publiques qui contribuent aux problèmes environnementaux. Lorsqu’une nouvelle politique est mise en œuvre, par exemple une taxe sur la pollution ou la mise en œuvre des licences d’exploitation d’une ressource ou de protection d’une zone verte, des coûts de transaction additionnels sous la forme de coûts de recherche et d’information, de coûts de négociation et de décision, et de coûts de mise en œuvre et de contrôle voient le jour (zone A). En outre, mettre en place des instruments de marchés tels que les taxes, les systèmes de permis négociables et les nouveaux marchés environnementaux, peut nécessiter l’instauration ou la redistribution des droits de propriété ainsi que la mise sur pied de nouveaux organismes publics et de nouvelles procédures administratives visant la mise en œuvre de ces instruments et leur contrôle. Les coûts totaux de transaction de ces politiques sont les zones A et B de la figure 2. Enfin, s’il est nécessaire de recourir à des changements supplémentaires au niveau des institutions ou du système juridique, les coûts de transaction s’élèveront encore pour englober les zones A, B et C. Bien sûr, si le mécanisme s’applique au niveau mondial (comme par exemple la mise en œuvre d’un système de paiements internationaux pour les services écosystémiques), l’ampleur de ces coûts de transaction sera encore plus grande, en particulier pour la zone C.

Figure 2 : Coûts de transaction d’un changement de politique environnementale

Les trois types de coûts de transaction décrits ci-avant se sont révélés être des obstacles à la mise en œuvre d’un large éventail de politiques environnementales. Ils sont particulièrement pertinents pour les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et les politiques qui promeuvent une transition vers une économie sobre en carbone. Comme plusieurs études l’ont montré, ces coûts de transaction ont contribué à, retarder ou inhiber la mise en œuvre de taxes sur le carbone ou de permis négociables : ils ont augmenté de fait les coûts du changement technologique et de la réduction des gaz à effet de serre (GES) et ont réduit l’efficacité du Mécanisme de Développement Propre. Sans la mise en œuvre de politiques de contrôle des émissions de GES, sans la stimulation en recherche et développement de technologies propres, et sans la diffusion de ces technologies au niveau mondial, les économies resteront fondamentalement dépendantes des énergies fossiles pendant une longue période encore.

Une application à la problématique de l’eau, détaillée dans Barbier (2011), arrive à ces mêmes conclusions que les coûts de transaction liés au changement peuvent être considérables. Mais ils n’en sembleraient pas pour autant insurmontables si davantage d’analyses écologiques et économiques mettaient en avant les conséquences de l’absence de changement.

Le Défi du Financement

L’écart entre les bénéfices globaux que l’humanité reçoit des écosystèmes et ce que nous sommes prêts à payer pour les maintenir et les conserver est symptomatique de notre aveuglement quant aux risques que fait peser une détérioration écologique excessive. Le défi du financement est double. D’une part, il faut concevoir des mécanismes internationaux qui permettent une valorisation adéquate des services écosystémiques et prévoient le paiement de compensation pour l’utilisation de ces services. D’autre part, il faut assurer un financement adéquat de ces mécanismes et, plus généralement encore, des mesures de conservation des écosystèmes mondiaux.

Le tableau ci-dessous illustre des mécanismes de compensations actuels et potentiels ainsi que des sources de financement de la conservation de l’écosystème planétaire. Ci-après, nous abordons en détail le cas du Fonds pour l’environnement mondial (GEF pour Global Environmental Facility) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et celui du mécanisme financier de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (ou REDD). Le GEF est un mécanisme de compensation qui existe depuis 1991.

À ce jour, le GEF a alloué 9,75 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent plus de 40 milliards de dollars de cofinancement, pour plus de 2.750 projets dans 165 pays en développement.

Le REDD est un mécanisme de paiement international des services écosystémiques (IPES pour International Payment of Ecosystem Services). Il a servi d’initiative pilote avec un budget de 75 millions de dollars, mais avec des engagements des bailleurs de fonds totalisant 4 milliards de dollars (Phelps et al., 2011). Les autres mécanismes de financement énumérés dans le tableau 2 doivent encore être mis en œuvre et permettraient de fournir un financement supplémentaire substantiel pour les GEF et REDD ou pour de nouveaux régimes IPES. Ils pourraient aussi être une source directe de financement de mesures de conservation des écosystèmes au niveau mondial.

Tableau : Mécanismes de financement pour une conservation des écosystèmes mondiaux

Un financement additionnel est clairement nécessaire dans le cas du GEF. Bien que le mécanisme de financement multi-donateurs ait connu un début prometteur en apportant un financement supplémentaire pour une variété de biens publics globaux dans les pays en voie de développement, son budget total a diminué en termes réels depuis 1994. Dans ce contexte, d’aucuns se sont inquiétés du rôle futur du GEF et de la nécessité de lever des fonds autres que ceux de l’aide au développement classique.

Augmenter significativement les ressources du GEF est indispensable si l’on veut transformer ce fonds en un mécanisme innovant de préservation d’écosystèmes essentiels au niveau global : ceci ne peut être accompli que si le GEF dispose de moyens suffisants pour offrir aux pays en développement des compensations financières lorsque dans un but de préservation, ils modifient l’affectation de leurs terres ou se détournent d’activités économiques qui dégradent ces écosystème essentiels. Actuellement, le GEF en est incapable. Comme l’a résumé Clemençon (2006, p. 69), “The GEF’s capacity to fund new initiatives and sustain results during the long term is questionable without a gradual but predictable increase in the flow of resources”. Une telle augmentation du financement du GEF via une aide conventionnelle au développement est peu probable en cette période de vives préoccupations quant aux déficits budgétaires et à l’endettement public des principaux bailleurs de fonds que sont les différents gouvernements nord-américains et européens.

Des progrès récents ont été accomplis dans la mise en place de systèmes de paiements internationaux pour les services écosystémiques (IPES). Plusieurs questions importantes ont cependant été soulevées à l’égard de la REDD et sont symptomatiques de la difficulté de mettre en place de tels systèmes de paiement internationaux. Ce mécanisme est principalement axé sur un service écosystémique mondial, la protection des forêts qui sont un mode de séquestration du carbone. Il existe des obstacles à la réalisation de cet objectif. Premièrement, surveiller et vérifier les taux de déforestation dans les pays en développement et leurs impacts sur les émissions de carbone pourrait augmenter de manière substantielle les coûts de transaction liés à la mise en œuvre d’un projet REDD à l’échelle mondiale.

Deuxièmement, un marché du carbone n’est pas nécessairement la meilleure manière de protéger les forêts qui produisent également d’autres services écosystémiques. Pour les pays en développement, les coûts d’opportunité de ce système sont potentiellement élevés au vu du manque à gagner qu’il induit dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation du bois. Ces différents problèmes doivent être résolus préalablement à la mise en œuvre d’un mécanisme financier REDD efficace à l’échelle mondiale. Les projets REDD sont en outre confrontés à des incertitudes tant sur la demande future de crédits carbone que sur la pérennité de l’aide financière des donateurs, incertitudes qui menacent l’existence même du mécanisme REDD.

S’agissant de la négociation et de la mise en œuvre d’un système international permettant de protéger un plus large éventail d’écosystèmes globaux, on ne peut, dans l’état actuel des choses, espérer mieux qu’un plan mené par quelques pays riches. Dans un avenir proche, les pays en développement continueront donc à supporter l’essentiel des coûts directs et les coûts d’opportunité de la conservation des écosystèmes, cela même s’ils peuvent bénéficier d’aides multilatérales ou bilatérales. Ceci entretient et aggrave le problème de non-soutenabilité et de rareté écologique. Pour surmonter les obstacles économiques qui renforcent un tel résultat, la communauté internationale doit se montrer créative tant sur la conception que la mise en œuvre et le contrôle des mécanismes internationaux de paiement des services écosystémiques. Nous devons également développer des techniques plus novatrices de financement de ces systèmes et dépasser les méthodes traditionnelles d’aide au développement ou des transferts.

En somme, si l’IPES et la REDD offrent des perspectives prometteuses pour le financement des coûts de la conservation de l’écosystème mondial, le défi n’en reste pas moins de trouver de nouvelles sources de financement qui rendent les mécanismes de protection efficaces et permettent leur mise en œuvre à l’échelle mondiale ou à une échelle suffisamment étendue. Par exemple, Farley et al. (2010) affirment que certains des fonds recueillis sur le marché de permis d’émission de gaz à effet de serre (GES ci-après) dans les pays industrialisés pourraient être utilisés pour rétribuer les services écosystémiques globaux rendus par plusieurs pays, avec un mode de rétribution conditionné au respect de certains critères relatifs à l’offre de ces services écosystémiques. De même, dans le cas de la REDD, on évalue le coût annuel d’une réduction de 10 % de la déforestation mondiale à un montant entre 0,4 à 1,7 milliard de dollars alors que le développement de marchés du carbone pourrait rapporter de 2,2 à 13,5 milliards de dollars par an aux pays en développement (Ebeling et Yasue, 2008 ; Kindermann et al., 2008).

Mais les mêmes incitants négatifs qui minent la négociation d’un accord international pour les mécanismes IPES compliquent la mise en place un système international de mise aux enchères de quotas d’émission de GES, système que nous désignerons dans la suite par le vocable anglo-saxon « cap-and-auction ».

Bien que l’économie mondiale ait fait de timides pas vers un système international d’échange de permis d’émissions de GES, la route est encore longue. En établissant le premier marché régional du carbone avec le système d’échange de quotas d’émission (ETS pour Emission Trading System), l’Union européenne a démontré qu’un tel échange peut créer des incitants régionaux à la réduction des émissions de GES : un prix du carbone à l’échelle européenne a été créé ; les entreprises ont commencé à intégrer ce prix dans leurs décisions, et l’infrastructure pour ce système d’échange a été mise en place. Mais une réforme de l’ETS est nécessaire si l’ambition est d’arriver à un système d’échange mondial. Dans de grandes économies émergentes comme le Brésil, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Mexique, le mécanisme de développement propre (MDP) est devenu le socle de création de projets et d’investissements. Ceci les lie de facto à un système mondial d’échange de permis d’émissions de GES.

Mais dans l’optique d’un marché mondial du carbone, une réforme et un élargissement du MDP sont essentiels pour couvrir à la fois un plus large éventail de projets de réduction des GES et davantage de pays en développement. Un certain nombre d’autres pays comme l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse, ont également proposé ou mis en œuvre des systèmes de «cap-and-trade», ce qui pourrait permettre un réseau d’échange international plus large. Enfin, un marché de GES a été mis en place dans les États du Nord-Est américain mais une législation « cap-and-trade » pour l’ensemble des États-Unis semble politiquement peu probable dans l’état actuel des choses. Toutes ces initiatives restent évidemment bien loin d’un système de « cap-and-auction » international pour les émissions de GES, système qui permettrait de financer plus largement la conservation de la biodiversité et des écosystèmes globaux. Une alternative à la collecte de fonds via un tel système serait un taxe carbone mondiale sur les émissions de GES. Comme l’a suggéré Nordhaus (2007), les pays pénalisent les émissions de GES à des niveaux qui s’égalisent entre les différentes régions et industries. La taxe fixée serait initialement faible, et augmenterait de façon constante au fil du temps pour refléter les dommages croissants du réchauffement de la planète. Les revenus estimés d’une telle taxe pourraient varier de 318 à 980 milliards de dollars en 2015 (au prix de 2005) et de 527 à 1763 milliards en 2030 (Hyder, 2008). Une partie de ces recettes pourrait alors être utilisée pour financer des projets IPES, le GEF et d’autres initiatives mondiales pour la conservation des écosystèmes.

Cependant, comme Nordhaus (2010, p. 5-6) le reconnaît, les accords internationaux sur une taxation harmonisée des émissions de GES s’avèrent plus difficiles à négocier que les IPES ou l’échange de permis de carbone : “Economists often point to harmonized carbon taxes as a more efficient and attractive regime, but these have been generally shunned in negotiations, particularly in the United States, because of the taboo on considering tax-based systems.” En plus d’un problème de volonté politique, la mise en œuvre d’une taxe carbone mondiale pour la conservation des écosystèmes devrait faire face à un certain nombre d’obstacles. Il est probable qu’une telle taxe soit collectée au niveau national, puis partiellement redistribuée à une institution internationale appropriée. La manière dont les recettes fiscales devraient être réparties entre les priorités nationales et internationales semble difficile à résoudre. Bien qu’il soit possible que certains revenus soient affectés à la conservation de l’écosystème mondial, il est plus probable qu’une telle taxe serve à financer des projets liés à la lutte contre le changement climatique mondial, tels que le développement de la REDD, l’élargissement des MDP, le transfert de technologies propres vers les pays en développement et la création d’un fonds d’adaptation pour les pays pauvres. Les besoins de financement estimés pour ce genre de projets sont également considérables; par exemple, les pays en développement auraient besoin d’environ 15 à 30 milliards de dollars d’aide au développement supplémentaire d’ici 2020 pour s’adapter aux impacts des changements climatiques (Project Catalyst, 2009).

L’idée d’un Fonds de financement international (IFF - International Finance Facility) est un autre moyen pour mobiliser des ressources. Cette approche a déjà été appliquée à l’IFF pour la vaccination (IFFIm - International Finance Facility for Immunization), qui a été lancé en 2006 par le Royaume-Uni et soutenu par la France, l’Italie, l’Espagne, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège et l’Afrique du Sud. Ces pays se sont engagés à contribuer à hauteur de 5,9 milliards de dollars sur 23 ans. L’IFFIm lève des fonds en émettant des obligations sur les marchés descapitaux pour convertir ces engagements publics à long terme dans des fonds d’investissement immédiat. Les montants gouvernementaux promis sont ensuite utilisés pour rembourser l’IFFIm. Jusqu’à présent, les émissions d’obligations de l’IFFIm (notées AAA) ont permis de lever 2,6 milliards de dollars. Les investissements sont décaissés par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI - Global Alliance on Vaccine and Immunization), un partenariat public-privé des principales parties prenantes de la vaccination dans les pays en développement. Depuis sa création, l’IFFIm a approuvé les programmes de vaccination de 2 milliards de dollars et déboursé 1,2 milliard de dollars pour soutenir l’achat et la livraison de vaccins dans 70 pays en développement. La Banque mondiale agit en tant que conseil financier et gestionnaire de trésorerie de l’IFFIm.

Un des avantages de cette approche est que, contrairement à d’autres nouvelles sources potentielles de financement, l’IFF peut être lancé par quelques pays donateurs, sans la nécessité d’un accord international impliquant de nombreux pays. Mais, comme le montre l’IFFIm, les fonds recueillis sont donc aussi plus susceptibles de se compter en dizaines plutôt qu’en centaines de milliards. On peut donc douter qu’une telle approche IFF suffise à financer la conservation de l’écosystème mondial. Pourtant, un IFF pour la protection des écosystèmes mondiaux serait un mécanisme financier novateur et potentiellement viable, et comme l’IFFIm l’a montré, il peut facilement collaborer avec les institutions de développement existantes, telles que la Banque mondiale. Une relation de financement similaire pourrait facilement être organisée entre un IFF et la GEF ou un nouveau système IPES tel que REDD.

Une taxe sur les transactions financières (FTT - Financial Transaction Tax) gagne du terrain comme autre source de financement possible de la conservation des écosystèmes. Une FTT est une taxe perçue sur la vente de certains actifs financiers, tels que les actions, les obligations ou des contrats à terme.

Une variante est une taxe sur les transactions en devises (CTT - Currency Transaction Tax), ou taxe Tobin, appliquée à toute opération de change. La FTT est généralement considérée comme une taxe mise en œuvre à l’échelle nationale et de telles taxes existent en fait déjà, comme par exemple la taxe sur le droit de timbre au Royaume-Uni. Cependant, la récession mondiale de 2008-9 a donné un nouvel élan à l’établissement d’une taxe mondiale. Par exemple, un groupe parrainé par l’ONU (Leading Group on Innovative Financing for Development) a conclu que la CTT est l’option la plus souhaitable et la plus réaliste pour surmonter le sous-financement chronique des biens publics mondiaux, en partie parce qu’elle serait relativement simple et bon marché à mettre en œuvre. On pourrait craindre que les CTT et FTT puissent avoir un impact sur la liquidité et ne parviennent pas à freiner la spéculation, mais, comme l’a soutenu Spahn (2010, p. 12), “A very small tax rate (0.005% or less) is unlikely to affect liquidity seriously. And there are ways of distinguishing between liquidity trading and speculation in practice”. Les opérations de change s’élevaient à 800 trillions de dollars en 2007, ce qui signifie que même un taux d’imposition négligeable pourrait générer des revenus substantiels pour les biens publics mondiaux. Ici encore, le principal obstacle à une FTT ou CTT mondiale est la nécessité d’un accord international impliquant de nombreux pays. La France et la Belgique ont adopté une loi en faveur de la CTT, mais sa mise en œuvre est subordonnée à l’adoption de la taxe par d’autres États de l’Union européenne (UE). En principe, une FTT ou CTT est collectée au niveau national, avec une partie des revenus transférés aux organismes internationaux, comme la Banque mondiale ou le GEF. Mais cela signifie que la priorité la plus probable pour la recette récoltée serait de soutenir les budgets publics nationaux, y compris la réduction de déficits budgétaires chroniques dans certains pays, ce qui limiterait alors les montants disponibles pour la conservation des écosystèmes et d’autres biens publics mondiaux. Alternativement, les recettes d’une CTT ou d’une FTT pourraient être gardées dans un fonds mondial de solidarité qui pourrait ensuite utiliser les montants reçus pour financer des investissements internationaux en conservation biologique et autres. Négocier et établir un tel mécanisme supplémentaire de financement international serait encore un autre défi de politique internationale.

Comme dans le cas d’une FTT ou d’une CTT, une taxe sur la vente d’armes ou sur le transport aérien pourrait générer des revenus pour les biens publics mondiaux. Par exemple, une taxe de 10 % sur les exportations d’armes pourrait permettre de lever annuellement près de 5 milliards de dollars. Cependant, au contraire d’une CTT ou FTT, il ne s’agit pas ici d’une taxe négligeable, ce qui peut, par conséquent, rendre sa mise en œuvre plus difficile et créer davantage d’incitants à s’y soustraire, notamment dans les pays en développement qui sont importateurs nets d’armes. Cela pourrait augmenter sensiblement le risque de voir une grande partie du commerce des armes se déplacer vers le marché noir. Dans le cas des taxes sur les voyages en avion ou sur le carburant, les gouvernements nationaux ont déjà relevé sensiblement ces taux d’imposition, et de nouvelles hausses pourraient avoir une incidence sur une industrie internationale du transport aérien déjà durement touchée économiquement. En outre, toute taxe sur le commerce des armes ou sur le transport aérien nécessite un accord international potentiellement difficile à atteindre.

Conclusion

La promotion des investissements en énergie propre et en efficacité énergétique est une étape importante dans la voie d’un développement plus durable, mais il est peu probable qu’elle soit suffisante. Le bien-être des générations actuelles et futures est en effet menacé si un effort global concerté n’est pas consenti pour surmonter les défis de la durabilité et du financement de la rareté écologique croissante.

Ces deux défis sont clairement liés. Si les décideurs internationaux s’attellent à briser le cercle vicieux illustré par la figure 1 et à traiter la rareté écologique comme une véritable menace pour le développement économique, l’humanité pourra plus facilement remédier à l’insuffisance actuelle en matière de conservation des écosystèmes. Cet article a tenté d’identifier les domaines dans lesquels des progrès sont faits dans cette direction. Il existe ainsi une coopération croissante entre les chercheurs en sciences naturelles et en économie pour identifier et évaluer la perte des bénéfices économiques liée au déclin de biens et services écosystémiques (Millennium Ecosystem Assessment, 2005 ; Polasky et Segerson, 2009 ; TEEB, 2010). Le projet international TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) en offre l’illustration et tente d’aller au-delà de la seule valorisation économique et d’identifier les cinq « i » de la figure 1 qui importent pour les décideurs publics et privés (Sukhdev, 2008 ; TEEB, 2010). Une prise de conscience des conséquences économiques de la rareté écologique par les décideurs publics devrait susciter davantage d’actions aux niveaux local, national et mondial.

Le défi du financement de la rareté écologique dans le monde reste un obstacle important. Presque tous les efforts qui visent à remédier à ce problème à un niveau global exigent un accord international. Or l’échec de la communauté internationale à parvenir à un accord post-Kyoto sur les changements climatiques ne rend guère optimiste et, dans un avenir proche, les perspectives ne semblent pas encourageantes. Comme Nordhaus (2010, p. 6) conclut : “The checkered history of international agreements in areas as diverse as finance, whaling, international trade, and nuclear non proliferation indicates the extent of the obstacles on the road to reaching effective international agreements on climate change.” Il est loin d’être certain que la conservation de l’écosystème mondial et de la biodiversité fasse exception (Barbier, 2001).

Comme le résume le tableau 2, il existe un certain nombre de mécanismes financiers novateurs susceptibles de combler le manque de moyens actuellement dédiés à la conservation de la biodiversité mondiale et des écosystèmes. Par rapport à d’autres sources potentielles de financement, l’approche IFF a l’avantage de ne pas nécessiter un accord international impliquant de nombreux pays (Addison et al., 2005), mais elle risque de ne pas générer une levée de fonds suffisante. Les seules alternatives pour lever rapidement des fonds plus substantiels semblent être une taxe sur les transactions financières (FTT) ou un impôt sur les transactions en devises (CTT). Les obstacles à leur mise en œuvre restent importants : ils comprennent la nécessité d’un accord international à propos de leur fonctionnement et de leur gouvernance, ainsi que la nécessité d’établir des règles et procédures de collecte et d’affectation des revenus de ces taxes. Deux éléments pourraient toutefois faciliter leur adoption. Tout d’abord, l’idée de recycler les fonds obtenus d’une taxation des transactions financières ou de change en les réinvestissant dans la conservation du bien public mondial qu’est le capital naturel fait son chemin. Deuxièmement, comme le soutient Griffith-Jones (2010, p. 17), “Improving the net contribution of the financial sector to the real economy, and to the welfare of ordinary people, would significantly rehabilitate the financial sector’s battered image, a desirable aim for the financial sector itself”.

Ceci est peut-être le plus grand espoir de résultat. Si non seulement les décideurs publics mais aussi la communauté internationale du monde des affaires voient que leur coopération peut permettre d’améliorer le bien-être humain, alors peut-être le monde a-t-il une chance de relever à temps la menace que la rareté écologique croissante fait peser sur la durabilité économique....»- Source: https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2012-4-page-97.htm - Cliquez ici

Par Edward B. Barbier

|

Elaboré par: Lobna ZOUAOUI, Ingénieur Data, Responsable Veille Stratégique et Technologique

& Community Manager- veille@citet.nat.tn

Vérifié par: Noura KHIARI, Chef du Service Documentation, Information, Edition et Marketing- cdi1@citet.nat

Validé par: Faouzi HAMOUDA, Directeur de la Documentation et de l'Information- cdi@citet.nat.tn

|

|

|

|

| |

|